血泪铸诗史 孤愤问苍穹

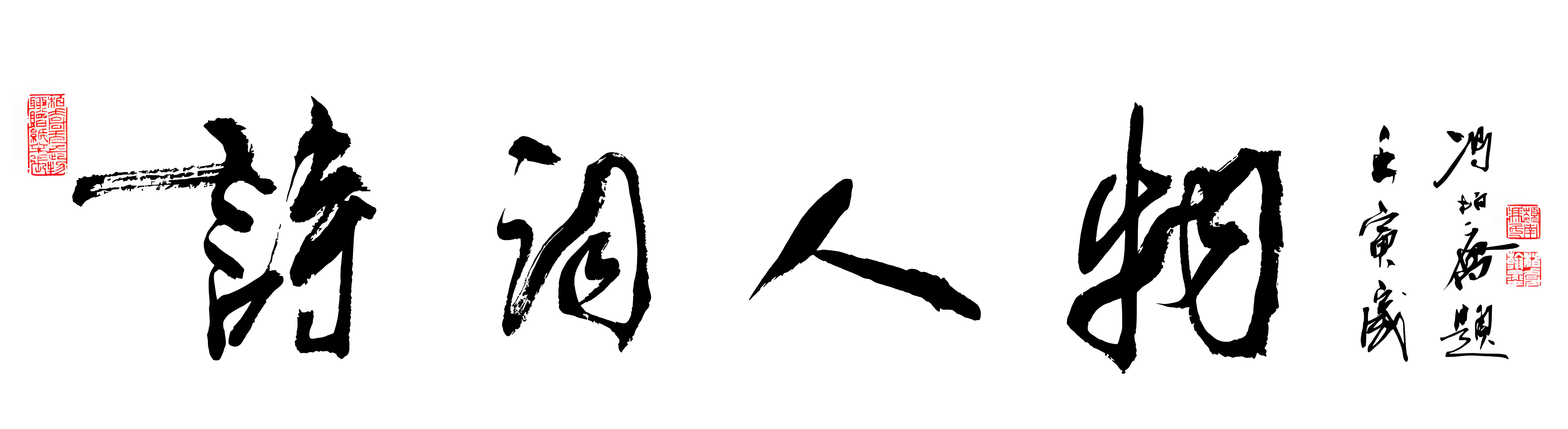

——罗贤生《全国哀悼日吊唁同胞暨感怀赈灾志愿工作月余之见闻》赏析

罗锡文

创作歌行体诗词有三难,起调难、转节难、收结难,“唯收为尤难”(明王世贞语),被历代诗人视为畏途。明清诗评家“歌行唯太白,律推杜少陵”之论固然过于严苛,但真正脍炙人口的作品与其它体例相较,确是百无一二。我撰评的当代诗人歌行辞赋作品,仅林锡彬先生的《百年春故事》与彭崇谷先生的《三江源赋》(2014年被中国高等教育出版社入选《大学语文》)两例。《三江源赋》囿于题材,难免有“和平之声淡薄,欢愉之辞难工”(韩愈语)的遗憾。罗贤生先生于全国哀悼日创作的、吊唁汶川地震和玉树地震死难同胞的歌行体“灾难诗记”,是具有极强艺术感染力和文化穿透力的当代诗歌创作实践的经典范例。

全国哀悼日吊唁同胞暨感怀赈灾志愿工作月余之见闻

噫吁嚱!

映秀之青川,瞬殁于地裂。

云泣酸雨枯,废墟草根灭。

偶睹断翅鸿,木木卒风拽。

妥灵九万余,一砖覆一穴。

遗残疤未结,玉树又震折。

冰雹落石锤,高原锁红雪。

愈处穷老边,愈是难扶挈。

娑娑格桑花,漼漼尽遭啮。

呜呼哀哉!

泪祭断挽歌,歌复泪已绝。

兴邦多难乎,生生息蚁垤。

予哀志凝铁,志愿者成列。

忍兮兵士疲,梦呓我不撤。

忍兮灾民言,无钱我献血。

忍兮众学童,握笔魂已别。

怒可遏乎哉!

做鬼幸福论,钓誉鼓谀舌。

叵耐赈恤金,三成廪人截。

欲吐被封喉,强钳霹雳噎。

戟指划破空,白电黑心揭。

铸剑名问天,挥斩世妖孽。

该死犹轮回,历史不翻页。

嗟乎,悔何及矣哉!

百劫反思彻,地载厚德悦。

明道崇自然,胜天莫诡说。

往生咒一阕,琉璃净滓涅,

日月光照中,如来迎亲切。

汶川地震和玉树地震,是中华民族复兴道路上无法磨灭的哀痛!灾难发生之后,罗先生受家中祖父辈委托,押送十几拖车粮食前往赈灾。罗贤生此作以赈灾志愿者亲历视角为骨,以古典诗体为魂,将灾难之痛、民志之坚、奸宄之恶与反思之深熔于一炉,形成一部兼具史诗厚度与批判锋芒的“灾难诗记”。全诗以四组感叹词分层立柱,情感脉络从悲怆到愤激再到沉思,结构严整却气韵流动,尽显汉诗传统的现代生命力。

一、 史诗笔法:灾难图景的写实建构

开篇借李白《蜀道难》“噫吁嚱”起笔,在蜀山的雄奇苍凉意象中急转,勾勒出汶川、玉树接连重创的灾难长卷。“映秀之青川,瞬殁于地裂”以极简笔墨定格地壳剧变的瞬间,“云泣酸雨枯,废墟草根灭”则将自然物象人格化,赋予天地以悲戚之情。“一砖覆一穴”的细节堪称泣血之笔,以具象化的“砖”与“穴”对应九万余亡灵,比泛泛哀悼更具视觉冲击力与情感重量。

转而写玉树地震,“冰雹落石锤,高原锁红雪”的意象创造极具张力——“红雪”既实指高原冰雪染血的惨状,又暗喻格桑花的凋零,与后文“娑娑格桑花,漼漼尽遭啮”形成呼应,将地域特征与灾难创伤深度融合。这种写实笔法并非简单记录,而是以现场视角,将“月余之见闻”提炼为具有普遍痛感的艺术图景,使读者如临其境。写难状之景,如在眼前;含不尽之意,见于言外。这就是诗人的功力与境界!

二、 情感递进:从悲恸到愤激的灵魂震颤

全诗以情感为轴线完成三重递进,展现出复杂多维的精神世界。“呜呼哀哉”一节,情感从单纯哀悼升华为苦难中的精神觉醒。“生生息蚁垤”的比喻精妙绝伦,以蝼蚁筑巢的坚韧喻民族在劫难中的存续力,与“兴邦多难乎”的诘问形成辩证思考。

志愿者与军民的群像刻画尤为动人:“兵士疲,梦呓我不撤”写军人的坚守;“无钱我献血”,记灾民的大义;“握笔魂已别”,悼学童的夭折。三组“忍兮”排比层层递进,将苦难中的人性光辉与生命脆弱并置,构成最强烈的情感冲击。这种情感并非空泛抒情,而是基于“志愿者成列”的亲历视角,每一滴眼泪都有现实落点。

“怒可遏乎哉”一节则将情感推向高潮,直击灾难中宵小的人性之恶。“做鬼幸福论”无情鞭挞王兆山之流“纵做鬼,也幸福”的荒唐言论

,“三成廪人截”则针砭被曝光的截留赈恤金的黑幕,使诗歌超越个人情感,具备了尖锐的现实批判功能。“欲吐被封喉,强钳霹雳噎”以生理窒息感隐喻个别地方和部门对言论的压制,“白电黑心揭”则以惊雷意象象征真相的不可遮蔽,愤怒之情如火山喷发,尽显诗人的刚直风骨。

三、 批判与反思:灾难文学的精神超越

作为赈灾工作的亲历者,诗人并未止步于情感宣泄,而是以“嗟乎,悔何及矣哉”转入深沉反思。“百劫反思彻,地载厚德悦”提出对自然的敬畏之心,否定世间不断歪解“胜天”的诡说,体现了对灾难本质的理性认知。这种反思既回应了前文的天灾之痛,也暗含对人祸的警醒——对自然的漠视、对民生的轻慢,必然导致灾难的伤害愈发深重。这一笔如千钧之弩,一举透革!

结尾“往生咒一阕,琉璃净滓涅”的宗教想象,并非消极避世,而是灾难创伤后的精神救赎。如来迎接逝者的意象,与前文“戟指划破空”的愤怒形成互补,既保持了对罪恶的批判锋芒,又留存了对生命的终极关怀。这种“愤而不戾,哀而不伤”的理性把控,使诗歌的精神境界得以升华。孔门一唯,曹溪汗下,信手拈来,无非妙境!

四、 文体创新:古典形式的现代转化

全诗采用古体诗形式,却灌注着强烈的现代意识。既保留“妥灵”、“扶挈”等古典词汇的厚重,又融入“穷老边”、“志愿者”等现代概念,实现了传统与现代的无缝衔接。四组感叹词的运用不仅划分结构,更成为情感的“锚点”,使长篇诗作脉络清晰、气韵贯通。

在诗歌功能上,此作突破了传统悼亡诗的局限,兼具纪实性、批判性与哲思性。既是灾难的“诗史”,又是人性的“镜子”,更是社会的“警钟”。这种创作实践证明,古典诗词传统在直面现代灾难时,依然具有强大的表现力与生命力。

《离骚》及李杜歌行,虽然胜在诗性精神,也充满了人文关怀,但终究有其历史局限,正如王世贞所言:“《骚》辞所以总杂重复,兴寄不一者,大抵忠臣怨夫恻怛深至,不暇致诠,亦故乱其叙,使同声者自寻,修隙者难摘耳……”《艺苑卮言·卷一·五十九》。罗贤生此诗的可贵在于既保持了《春陵行》式的人文关怀,又融入了《天问》的宇宙哲理诘问。诗中“历史不翻页”的沉痛判断,既是对中华民族多难兴邦传统的辩证反思,也是对现代性进程中制度建设的急切呼唤。“诗可以怨,一有嗟叹,即有永歌。言危则性情峻洁,语深则意气激烈,能使人有孤臣孽子摒弃而不容之感,遁世绝俗之悲……”(明李攀龙《沧溟先生集》)

罗贤生以志愿者的赤诚、诗人的锐敏与史家的良知,为灾难中的民族立此存照。诗中没有廉价的乐观,也没有绝望的沉沦,唯有对生命的敬畏、对罪恶的愤怒与对未来的期许。这种扎根现实又超越现实的创作,使其成为当代灾难文学中不可多得的经典之作。

乙巳年霜降于鹭栖湖不名斋

|